「レスコン」カテゴリーアーカイブ

今年も、新ジャガイモが送られて来ました

北海道美唄工業高校の小野博道先生から、今年も新ジャガを40kg(ダンボールに2箱)が送られて来ました。

さっそく、定例ミーティングの時に、みんなでいただきました。熱々のジャガイモを頬張って、口々に「美味しい!」「さすが、北海道のジャガイモ!!」「もっと食べたい」と大騒ぎでした。

お腹も満たされて、新たにロボットつくりに気合いが入ります! 小野先生、ありがとうございました。

来週の土曜日(16日)は、自由工房ロボット相撲地区大会打上げが開かれる予定です。打ち上げでも、いただいた新ジャガを料理して大いに盛り上がりそうで盛りそうです。

北海道美唄工業高校は、昨年の第3回自由工房杯ロボット相撲大会(電通大主催)に高校生4名と小野博道先生が参加してくださいました。遠征の飛行機代を、学生の皆さんはアルバイトで捻出しているというお話でした。そこまでして来ていただけることが、嬉しいです。

今年の第4回自由工房杯ロボット相撲大会(H23.1.29開催。電通大主催)にも参加していただける予定です。高校生の方達が、自由工房杯に出る事を今から楽しみにしていると小野博道先生から伺い、自由工房メンバーも一層、ロボット製作・大会準備に力を注いでいきたいと思っています。

ポスターに採用されました(2)

第22回全日本ロボット相撲大会のポスターは、2パターンあります。こちらのロボットは、自由工房で技術講師を勤めてくださっている木嶋 泰道先生(港湾職業能力開発短期大学校)のロボットです。キャッチコピーは

[b]直径1.54mの土俵の上に、ロボットは2台もいらない。[/b]

シブいですね!

九州大会で3位、4位入賞!

福岡工業大学附属城東高等学校において、第22回全日本ロボット相撲大会「九州大会」のラジコン型部門で富田信君(電子機械工学科2年)の「刃蒼」と、石川聖卓君(電子機械工学科1年)の「大電通APO」が上位に入賞。2人は、12月19日に東京両国・国技館で開催される「第22回全日本ロボット相撲大会 全日本の部全国大会」への出場権を獲得しました。

ラジコン部門は、オペレータが操作するため、ロボットの性能とともに操縦技術も要求される難しい競技です。最近は、ラジコン型にセンサを組み込んだ半自立型マシンが多い中で、自由工房はセンサなしに拘り勝負しています。

強豪が集まる全国大会でも、厳しい戦いが予測されますが、練習を積んで横綱の座を目指します。

■公式サイト:九州大会トーナメント表

- 3位入賞

- 「大電通APO」石川聖卓君(電子機械工学科1年)

- 4位入賞

- 「刃蒼」富田信君(電子機械工学科2年)

定例ミーティング

ロボット相撲プロジェクトから、先週の近畿大会の報告がありました。レスコンプロジェクトは、ヒト型レスコンに向けて着々と準備を進めています。

ロボットでも、論文でもキーポイントがあります。

「ここがダメなら、あともダメ」というポイントです。他のミスは修正できても、ポイントがズレていては、完成できません。ダメなところだけが目についてしまいます。

ロボットが確実に安定した動きをするのには、どうしたらいいのか? 動きの中に、キーモーションがあります。そこを失敗した時に、どうリカバリーするのかを想定しておかないといけません。

こうしたポイントをつかむのには、スキルが必要です。経験を重ねないと見えてこないのです。

ロボット相撲のメンバーに何度も伝えていますが、全てに勝つことはムリです。だから必要になるのは、自分のロボットやシステムの弱点をつかむことです。弱点をなくそうと思うと迷路に入ってしまいます。弱点がでた場合の補い方を模索しておきましょう。

論文を書いている人は、緒言と結論を押さえてください。目的がはっきりしていなければ、結論がでません。言いたいことを一言で言えるようにポイントを押さえましょう。それができないのは、頭の中が整理できていないということです。

「できてます」と言ったら、ミーティングで見せてください。できてない場合は「検討します」で、次回までに対策を練ってください。

匍匐前進のバリエーション

匍匐前進モーションの作り込みました。台の下を確実に全身できるようにしました。匍匐後退や匍匐サイド移動もできるようになりました。(浦中雄大君:電子機械工学科2年)

段差乗り越えモーション

段差乗り越えモーションを作成しています。今週作ったモーションは、PCトラブルでデータが飛んでしまいました・・・。(浦中雄大君:電子機械工学科2年)

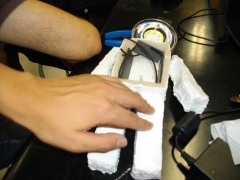

新ダミヤンの空気圧センサ

新ダミヤンは、痛みを計測できるように空気圧センサを搭載します。このあと実験して、空気のモレをチェックします。(中井智貴君:電子機械工学科1年)