「レスコン」カテゴリーアーカイブ

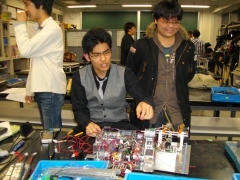

定例ミーティング

レスコンロボットが形になりつつあるので、ミーティングでも具体的に質問やするどい指摘がたくさん出て活発なミーティングになりました。

入部先生からのメッセージ

新学期が始まり、忙しいと思います。連休中に集中作業に入ります。

みんな、怪我がないように作業してください。

機体を組立、基板を積んでプログラムを書いたからといって、すぐに動くわけではありません。

どんな順番で動作テストをしていくのかは、予め考えておきましょう。

センサーの動作チェック、駆動機構のチェック、ハンドのチェック・・・。各ユニット毎に細かく分類してチェックした後、全体の動作確認をする方が合理的です。

せっかくロボットをイチから設計したのであれば、「@月@日 センサチェック」等、記録を残しておきましょう。

見つかった問題点、解決方法なども記録しておけば、将来後輩に教える役にたちます。記録してあれば、自分の記憶を補完できます。

そして、勉強もしてください。ロボットに入れ込みすぎて、留年しては困ります。勉強と活動のバランスを考えて、両方頑張りましょう。

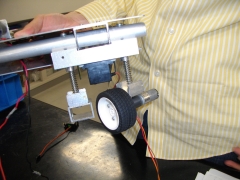

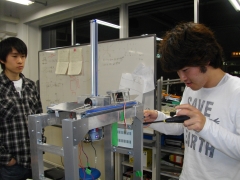

B1号機:スライド機構

今週は、ベッドにつけるアームの部品製作をしました。ベッドとアームがスライドして出てきて、ダミヤンを収納します。来週は救助機構の製作にはいります。(廣澤勝成君:電子機械工学科3年)

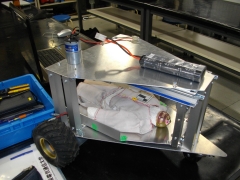

S4号機:配線終了

配線が完了しました。電気が各部品に正常に流れていることは確認しました。回路はできているので、接続して組み立てたら自走するハズです。(上殿泰生君:機械工学科2年)

S3号機:丸棒が来た

ようやく丸棒が来たので、加工して装着しました。来週から駆動部の製作にかかります。タイヤひとつひとつが確実に制御できるように部品を作成していきます。(中森智史君:電子機械工学科2年)

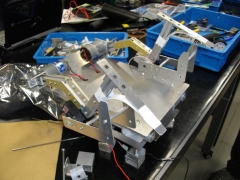

S1,2号機:TPIPボードの衝撃緩和

TPIPボードの衝撃緩和機構の設置が求められています。ロボットが転倒しても、ボードカバーが直接床にぶつからないようにガードを製作しています。カバーのサイドにある排気口をふさぐと熱がこもることを入部先生に指摘されました。作り直します・・・。(芝 和亮君:電子機械工学科3年)

定例ミーティング

今週は、寝屋川と四条畷で自由工房の説明会をしました。今月は、新入生を迎えるための企画が続くので、ロボット製作の進捗が滞りがちです。

薦田先生からのメッセージ

毎週、作業報告を聞いていますが、スケジュール管理がまったくできていないことに危機感を覚えます。

こうして定例ミーティングをやっていても、どれもこれも「遅れてる」という報告ばかりです。そのあたりは早急に改善していきましょう。

スケジュール管理は、英語でロードマップといいます。道を歩くときに、足元ばかりを見ていたらどこにいくかわかりません。視線は数メートル先を見て、目印を確認しながら目的地に行くでししょう。

ロボット製作も同じです。目先の作業だけに集中していては、全体の進捗状況は把握できません。その結果、がんばってやっているのに、作っては壊しで作業が遅れてしまいます。それでは、辛いことをしているだけで成果がでません。

目標を誤らずに最短距離でいけるように、スケジュール管理をきちんとしましょう。

今は、ボードに1ヶ月分のスケジュールを書いていますが、これでは目先のことしかでは確認できません。大会の日から逆算して、いつロボットを完成させるのか最終目標を定めたスケジュールを立てていきましょう。

完成図を頭に描いて、現状を把握できるようにしなければいけません。でなければ、目標の状態に対して、完成度がどのくらいなのかが把握できないからです。

製作担当者だけでなく、全メンバーの共通認識が必要です。全員で目標を共有できれば、どうしても進捗が思わしくないときに、プロジェクトメンバー以外もサポートができるようになるでしょう。

去年の活動実績から、3ヶ月先を視野にいれてスケジュールを考えてください。「忙しい時に、そんなことしている余裕はない」と思われるかもしれません。

しかし、スケジュール管理は、社会に出たら必ず必要になることです。自由工房の経験は、社会人になってから実践的に役立ちます。

スケジュールを立てる際は、授業予定や試験予定もいれて正確な進行をとれるようにしましょう。スケジュールがちゃんとしていれば、プロジェクトの60%は完成といえるんです。

真剣に取り組みましょう。

説明会@四條畷キャンパス

四條畷キャンパスの自由工房で説明会を行いました。メディアコンピュータシステム学科10名と環境科学科1名の新入生が参加してくれました。

荒柴祥太君(情報工学科3年)が自由工房の全体説明、中井智貴君(電子機械工学科2年)が寝屋川の3プロジェクトの紹介、榧木方俊君(メディアコンピュータシステム学科2年)がヒト型ロボットプロジェクトの紹介を行い、薦田先生からもコメントがありました。その後に、実際にロボットを見てもらったり、操縦してもらったりしました。さっそく2名がメンバ登録してくれました。