「レスコン」カテゴリーアーカイブ

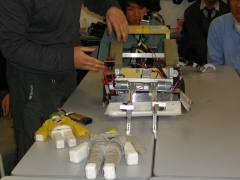

Bチーム2号 アーム機構の変更

チームメンバーからアイデアをもらって、アームの機構を変更しました。大小のダミヤンを素早く確実にサポートできるようなアームに近づきました。(浦中雄大君:電子機械工学科2年)

ギアボックス修理

今年1年使ったマシンの整備として、前板やギアボックスの修理をしています。前板は完成し、今はギアボックスを作成中です。(魚井成晃君:機械工学科1年)

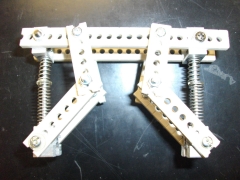

Sチーム 3号機

昨年度使用実績のあるアームを、今年のマシンに搭載するよう調整しました。アームの開発効率をアップし、足まわりの研究に時間を掛けます。(中森智史君:電子機械工学科1年)

ロボゴング13 & SWORD7

2月26日(土)、大阪南港にある天保山マーケットプレイスにおいて「ロボゴング13&SWORD7」が開催されました。ロボットの障害物競走「SWORD7」は、メンバーにとっては初めてのチャレンジでした。24体のロボットが出場し、ゴールしたのはわずか4体。河口真丈君(メディアコンピュータシステム学科1年)の因幡が2分40秒で4位でした。詳細レポートはコチラです。

工具チェック

最近、工具が不足しているようなので、在庫をチェックしました。不足工具を一覧にしました。年末にはちゃんとあったので、探したいと思います。(山中拓也君:電子機械工学科2年)

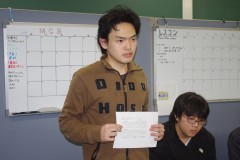

定例ミーティング

春休みの集中作業にはいりました。各プロジェクトがスケジュールを組んで、作業をしています。

高木先生からのメッセージ:

人に作業の進捗を伝えるときには、わかりやすく伝える努力をしましょう。自分が担当していることは、わかっていて当たり前です。しかし、週に1度報告を聞くだけの立場では、前回どんな状況だったのかわからなくなります。

だから、「前回がこうだった、今回は部品を作ってこうなりました。次回までに組み立てます」と時系列で流れを紹介すると、状況がが理解しやすくなります。

もちろん、一番いいのはできたものを見せることです。モノがなければ図面や資料を見せるなり、工夫しましょう。

電気で動かなければ、手で動かしてもいい。アームができてなければ、「アーム」と書いた紙でイメージをさせるのもいいです。

大会で勝つための秘訣は、「早く作ること」です。はじめから完璧なものを作ろうとすると、期日ギリギリに出来上がることになってしまう。それで、思い通りには動かない。

これがよくある話です。

1度で完成品ができるわけはありません。大会直前に1週間徹夜で作っても、まともなものはできません。試作してダメ出しして作りなおしての工程を何度もやりましょう。改良の回数が増えるほど、優勝に近づきます。

バグは、頭の中で考えているだけでは見つかりません。何度も実施で動かして、欠点や問題を見つける時間をたっぷりとるのが必要です。

昨年、レスコンがいい成績を残したのは、それがいい方向で働いたからです。

Sチーム 3号機

設計している状況で、完成予想は写真のロボットくらいになります。サスペンションの模型を試作をし、図面を起こしています。複雑な機構になるので、慎重に検討しています。(中森智史君:電子機械工学科1年)

Bチーム 2号機

第10回大会のBチーム1号機のコンセプトを引き継ぎます。救助アームがダミヤンのボディサイズに合っていないと、スムースな救助ができません。なので、幅を可動にします。足まわりはクローラーに変更します。機体は新規製作します。(浦中雄大君:電子機械工学科2年)

定例ミーティング

たくさんのお土産をいただきながら、ミーティングを行いました。うなぎパイと味噌キャラメルが中島誠君(コンピュータサイエンス専攻1年生)、長いロールケーキがスノボに行ってきたメンバーから、じゃがポックルと京都せんべいはマイコンカーラリー大会の差し入れです。おいしかったです。ありがとうございました。

高木先生よりメッセージ

「材料がないので、その間に他の作業をします」というのは、一番まずい作り方です。

モノを作る時に設計をします。図面を描くだけが設計ではありません。材料の在庫管理、工具管理までするのが設計です。

作り始めてから、材料が足りなくなって買いに行くようでは、素人仕事です。それはまずいやり方だということを、覚えておいてください。

図面を設計したら、ボルトが何本、アルミが何本と把握してから製作に取り掛かるんです。構想を立てて、図面をかき、材料を把握し、在庫を管理しましょう。作り始めるのは、そのあとです。

モノを作る時の全体の流れを考えましょう。それを理解して取り組まなくては、スケジュールが遅れます。

知識があり、経験があっても、何年たっても素人仕事の人はいます。それは、全体像が見えているかいないかの違いです。

プロフェッショナルになるために、作業手順を覚えましょう。

このことは、上級生は今までに何度も言われているはずです。ちゃんと後輩に、伝えていきましょう。